Premières Ursulines françaises

Accueil > A propos > Historique de l’Institut > Premières Ursulines françaises

L’arrivée des Ursulines en France (fin XVIe-début XVIIe siècles)

- Portrait de Françoise de Bermond (1572-1628)

Le 25 novembre 1535, sainte Angèle fonde la Compagnie de Sainte-Ursule qui rassemble de jeunes vierges voulant se consacrer entièrement au Christ mais n’ayant pas la possibilité ou la vocation d’entrer dans un monastère. À la mort de sainte Angèle le 27 janvier 1540, son œuvre entreprise peut être poursuivie grâce aux écrits qu’elle a laissés. En effet, elle fait rédiger sa Règle qui illustre bien sa spiritualité et l’organisation de la Compagnie ; puis les Avis pour les vierges colonelles, supérieures et formatrices et enfin son Testament pour les veuves qui gouvernaient la Compagnie.

En fait, la Compagnie de Sainte-Ursule se composait de vierges de tous statuts sociaux confondus. Comme leur nombre a rapidement augmenté, il a fallu mettre en place une structure et un mode de gouvernement. C’est alors que certaines d’entre elles sont nommées pour être à la tête d’un colonnat c’est-à-dire d’un secteur géographique précis, ce qui permet à ces supérieures d’être plus proches des vierges dont elles ont la charge. Au-dessus de ces vierges colonelles, des veuves sont à la tête de la Compagnie afin d’apporter les moyens temporels nécessaires. Pour autant, l’existence de cette hiérarchie ne doit pas être un frein à l’unité et la charité entre toutes les vierges et les veuves. C’est en effet ce que rappelle sainte Angèle dans ses différents écrits : « Ayez soin que toutes soient unies de cœur et de volonté, comme on le dit des Apôtres et des autres chrétiens de la primitive Église [1] . Vivez dans la bonne entente, unies ensemble, n’ayant toutes qu’un seul cœur et qu’un seul vouloir [2]. » Ce sont ces écrits qui ont imprégné la vie de tous les membres de la Compagnie.

À la mort de sainte Angèle, la Mère principale nommée est Lucrezia Lodrone, l’une des veuves. Celle-ci doit faire face à de nombreuses difficultés qui fragilisent la jeune Compagnie. En effet, nombreuses sont les familles à s’opposer à l’entrée de leur fille dans la Compagnie, n’admettant pas cette nouvelle forme de vie. Il y a également de nombreux prêtres et religieux qui jugent l’audace de sainte Angèle d’avoir développé ce nouvel état de vie. Face à ces difficultés, de nombreuses vierges quittent la Compagnie de Sainte-Ursule. Pour la Mère principale, il faut trouver une solution afin de faire vivre la Compagnie malgré tout. Lucrezia Lodrone décide alors de faire porter la ceinture aux membres de la Compagnie afin d’avoir un signe distinctif et de se donner en quelque sorte une forme de légitimité. La majorité des veuves et vierges approuve cette décision sauf une partie de la Compagnie guidée par une veuve, Ginevra Luzzago et Cozzano, le notaire qui avait rédigé à la demande de sainte Angèle tous les écrits qu’elle a laissés. Après quelques manœuvres administratives et ecclésiastiques, la Bulle Regimini Universalis Ecclesiae du 9 juin 1544, promulguée à Brescia le 14 avril 1546, permet à la Compagnie de Sainte-Ursule de devenir une institution de droit pontifical, et aux membres d’avoir un statut canonique légal. En 1551, Lucrezia Lodrone meurt et c’est Ginevra Luzzago qui est nommée Mère principale.

En 1555, la Compagnie se divise à nouveau et beaucoup de vierges se rangent du côté d’une veuve, dénommée Veronica Buzzi, qu’elles ont choisie comme Mère principale. De son côté, Ginevra Luzzago, soutenue par Cozzano et un petit nombre de vierges, persévère malgré tout. Bien que le 16 septembre 1555, le légat du Pape confirme l’élection de Ginevra Luzzago comme supérieure légitime de la Compagnie de Sainte-Ursule ; il faut attendre 1558-1559, au moment de la mort de Ginevra Luzzago, pour voir un début de réunification de la Compagnie.

En 1580, après la succession de plusieurs Mères principales et les différentes crises, la Compagnie de Sainte-Ursule voit son mode de gouvernement et sa hiérarchie modifiés. On le voit notamment par l’introduction d’hommes au sein du gouvernement : le « père général » au même niveau que la « mère générale » puis des gouverneurs et des agents avant les veuves, les maîtresses et les colonelles. D’autres changements sont apparus comme le port d’un même habit. Ainsi, lorsque le cardinal saint Charles Borromée se rend à Brescia en tant que Visiteur Apostolique, il se rend compte qu’il y a un décalage entre la Règle primitive de sainte Angèle et la vie telle que la vivaient toutes ces vierges. Dans ce contexte où le Concile de Trente (1545-1563) avait insisté sur la nécessaire formation religieuse des clercs comme des laïcs en publiant des catéchismes et en installant des séminaires diocésains ; il apparaissait bon à saint Charles Borromée de rectifier la règle primitive pour l’adapter à ce qui se vivait en 1580 et en conformité avec le Concile de Trente. La Compagnie de Sainte-Ursule de Brescia devient mère des autres compagnies de Sainte-Ursule qui se développent ailleurs en Italie : Milan, Foligno et Ferrare.

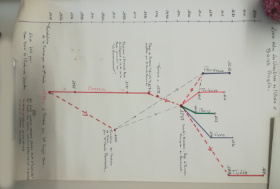

- Document réalisé par une sœur montrant les relations entre sainte Angèle et le développement de l’ordre des Ursulines en France.

C’est à partir de Milan que la Compagnie Sainte-Ursule est introduite progressivement en France à partir de la fin du XVIe siècle. En quoi l’arrivée de la Compagnie de Sainte-Ursule en France constitue-t-elle une étape dans l’évolution de son statut ?

Pour le savoir, nous nous intéresserons d’abord au développement de la Compagnie en France, puis au portrait de Françoise de Bermond et enfin à l’évolution de la Compagnie sous forme de monastère autonome.

[1] 10ème Leg du Testament

[2] Dernier avis